Интернет давно перестал быть «московским». Люди ищут товары и услуги по всей стране — от Хабаровска до Калининграда. И если у сайта есть возможность «говорить» с разными городами, это почти всегда приносит дополнительный трафик. Вопрос в том, как именно подстроиться под разные регионы и стоит ли игра свеч. Рассказываю пошагово: что анализировать, какие есть варианты и как не влететь на бессмысленную работу.

Геозависимые и геонезависимые запросы — простым языком

Начнём с основ. Не все запросы одинаковы. Одно дело — «ремонт айфона в Перми», другое — «как обновить iOS». В первом случае важно, где находится человек, во втором — нет. Соответственно:

- Геозависимые запросы (ГЗ) — результаты поиска меняются от города к городу.

- Геонезависимые (ГНЗ) — выдача везде одинаковая.

Если ваша аудитория в регионах вводит геозависимые фразы, сайт без адаптации проигрывает конкурентам на местах. Даже если вы работаете по всей России.

Как определить, что фраза «привязана» к региону

Есть два рабочих способа:

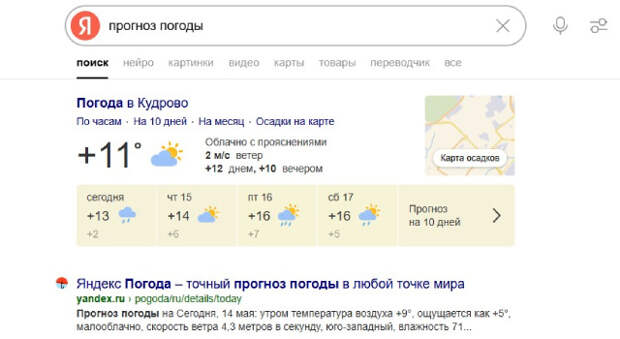

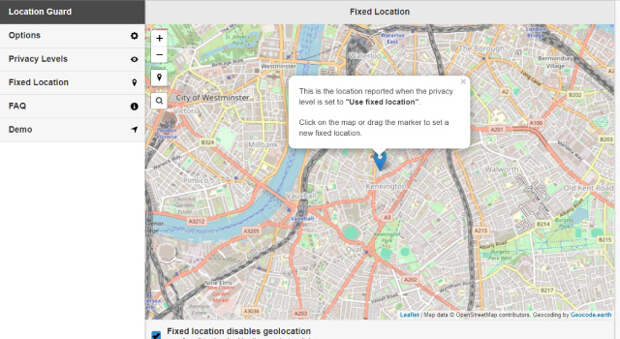

- Проверка вручную. В Яндексе можно сменить регион внизу страницы и посмотреть, как меняется выдача. В Google — только с помощью расширений (например, эмуляции местоположения через браузер).

- Массовая проверка через SEO-сервисы. Большинство инструментов умеют помечать ГЗ/ГНЗ и выгружать это в таблицу. Так проще оценить масштаб работ, если у вас большое семантическое ядро.

Простой ориентир: если больше половины фраз — геозависимые, региональность стоит делать. Если подавляющее большинство — геонезависимые (например, вы продаёте онлайн-курсы), вряд ли это нужно.

Когда стоит адаптировать сайт под регионы

Хороший повод — если вы работаете не в одном городе и трафика из других регионов можно получить ощутимо больше. Это бывает, например:

- у сетей сервисных центров или магазинов;

- у компаний с доставкой в несколько областей;

- у клиник, работающих в нескольких городах.

Перед тем как начинать, нужно посчитать: сколько запросов даст дополнительный трафик и какой из этого может быть выхлоп. Иногда адаптация съедает больше времени и бюджета, чем даёт новых клиентов.

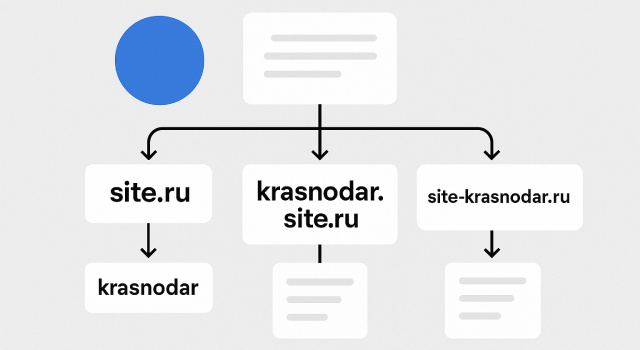

Как именно реализуется региональность: три подхода

1. Подпапки

Пример: site.ru/krasnodar

Один из самых удобных вариантов. Контент живёт в отдельных разделах на основном домене. Это даёт:

- простую навигацию;

- общую силу домена;

- удобную работу с SEO без распыления ссылок.

Рекомендуется для большинства задач, особенно если Google для вас в приоритете.

2. Поддомены

Пример: krasnodar.site.ru

Отдельные адреса для каждого региона. Вариант посложнее: нужна настройка DNS, отдельные правила индексации, возможны проблемы с «пониманием» со стороны Google. Используется, если региональные представительства сильно отличаются, или когда важно разграничить серверные части.

3. Отдельные домены

Пример: site-krasnodar.ru

Редкий и затратный вариант, используется в основном для международных или очень крупных проектов. В России — редкость.

В чём подводные камни

Региональная адаптация — не всегда плюс. Есть риски:

- Краулинговый бюджет. У каждого сайта есть лимит на индексацию. Если сделать десятки поддоменов, система просто не будет их сканировать полностью — особенно если контент похож.

- Релевантность страниц. У Google свои алгоритмы, и он может посчитать региональные страницы дубликатами. В результате — минус в индексе.

- Разный подход у поисковиков.

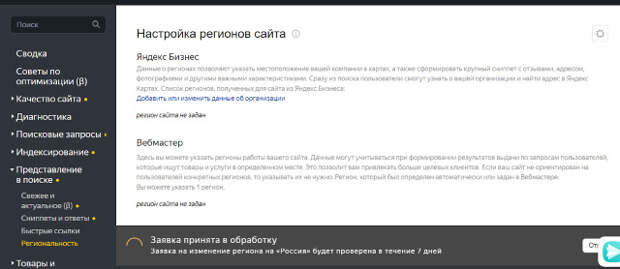

Яндекс любит поддомены и позволяет задать регион прямо в Вебмастере.

Google лучше понимает подпапки, но не даёт прямой настройки региона.

С чего начинать адаптацию

- Не распыляйтесь. Выберите 1–2 ключевых региона и проверьте, как сайт будет там ранжироваться. Это безопасный способ потренироваться и оценить эффект.

- Посчитайте частотность. Вспомогательные инструменты помогут определить, какие города «живые» — где есть спрос и мало конкурентов.

- Проанализируйте выдачу.

Вбейте ключевые фразы от имени нужного региона и посмотрите, какие типы сайтов в топе — поддомены или подпапки. Это косвенно подскажет нужную архитектуру.

И напоследок — пример из практики

На одном проекте, связанном с доставкой цветов, решили попробовать региональные поддомены: rostov.site.ru, ufa.site.ru и так далее. В Яндексе трафик вырос. А вот Google, несмотря на одинаковую семантику и контент под регион, проигнорировал большинство поддоменов — они не попали в индекс. Позже проект полностью переехал на подпапки, и рост в Google случился только тогда.

Вывод

Адаптация под регионы — полезный инструмент, но не универсальное решение. Оценивайте, насколько региональность важна вашей аудитории, считайте, сколько даст трафика, и выбирайте структуру, с которой проще работать именно вам. Главное — не строить 20 региональных страниц ради «на всякий случай».